黃熱病病毒

黃熱病病毒(YFV)是屬于黃病毒屬的一種RNA病毒。黃病毒屬包括100多個物種,其中包括其他一些重要的人類病原體,如登革病毒(DENV)、乙型腦炎病毒(JEV)、寨卡病毒(ZIKV)、西尼羅病毒(WNV)、卡薩努爾森林病毒和蜱傳腦炎病毒。

黃熱病病毒起源于非洲,在非洲的雨林中的埃及伊蚊和猴子之間傳播了數千年 [1]。它是一種潛在的致命的蚊媒黃病毒,可以通過某些伊蚊或哈馬戈古斯蚊的叮咬傳播給人類。如今,黃熱病正在增加。世界衛生組織在2013年報告了127,000個嚴重病例和45,000例死亡病例。據估計,90%的黃熱病感染發生在非洲,南美洲的大部分地區也被認為處于風險之中。

繼續閱讀以了解更多關于YFV的信息,包括結構、重要蛋白質、感染機制、感染癥狀、傳播途徑、診斷和治療。

結構與重要蛋白質

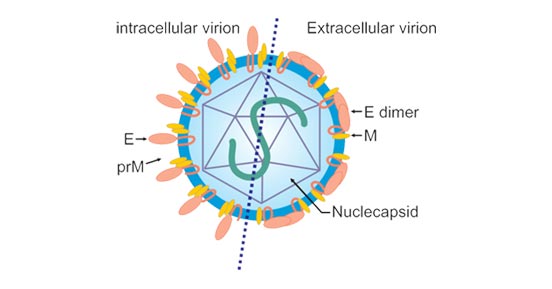

成熟的黃熱病病毒顆粒是一個直徑約40nm的二十面體顆粒。與其他黃病毒一樣,黃熱病病毒包含一個含有脂質包膜的核衣殼,核衣殼內部包裹著一個病毒RNA。病毒的包膜嵌有兩種病毒編碼的蛋白質:包膜(E)蛋白和膜(M)蛋白。E糖蛋白是病毒顆粒表面的主要成分,負責通過受體介導的內吞作用與細胞融合和隨后的細胞進入、直接的病毒裝配與脫落,以及免疫原性。

圖1. 未成熟(細胞內)和成熟(細胞外)感染性病毒粒子

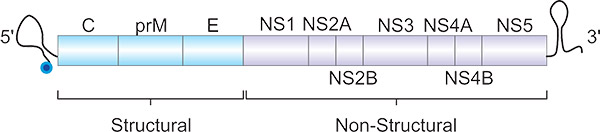

病毒基因組是一種長度約為11 kb的單股正鏈感染性RNA分子。這個11 kb的分子由5'和3'未翻譯區域(UTR)組成,在這兩者之間存在一個編碼三種結構蛋白(外殼蛋白[C],前膜蛋白[PrM]和包膜蛋白[E])和七種非結構蛋白(NS1,NS2A,NS2B,NS3,NS4A,NS4B和NS5)的單個開放閱讀框(ORF)。

圖2. 黃熱病病毒基因組

相關產品

疾病與癥狀

黃熱病(YF)是由黃熱病病毒感染引起的急性病毒性出血病,其特征與其他病毒性出血熱(VHF),如登革出血熱、拉沙熱和克里米亞-剛果出血熱相同。這種疾病在非洲和美洲的熱帶地區是地方性的,因為這些地區對埃及伊蚊具有適宜的生存條件。名稱中的“黃”指的是黃疸,這會影響一些患者。

黃熱病的臨床表現差異很大,典型的臨床過程可以分為以下四個階段:

● 感染期:這是病毒血癥期,持續3到6天。許多病例通常沒有癥狀。其他人會出現早期非特異性癥狀,類似于普通流感,包括頭痛、發熱、寒戰、肌肉疼痛、食欲不振、惡心和嘔吐。

● 緩解期:發病后3到4天,患者將有12到24小時的緩解期。大多數有癥狀的患者的健康狀況會改善,癥狀消失。但在48小時內,約15%至25%的患者會再次惡化,進入中毒階段。

● 中毒期:也稱為肝腎損傷階段。這個階段持續3到8天。患者的情況會加重,出現高熱伴黃疸(皮膚和眼睛發黃)或內出血(口腔、鼻子、眼睛或胃)以及包括肝臟、腎臟和血液系統在內的多臟器功能衰竭。進入中毒階段的患者中,約20%到50%會在發病后7-10天內死亡。

● 恢復期:持續2到4周。逐漸地,患者的體溫恢復正常,癥狀消失,身體各器官的功能恢復。但疲勞癥狀會持續數周,黃疸和氨基轉移酶升高會持續數月。據報道,患者在康復期間也可能死亡,主要是因為心律失常。

黃熱病爆發事件

記錄上的第一次黃熱病流行病發生在墨西哥尤卡坦半島,發生于1648年 [1]。在接下來的200年里,黃熱病在美洲熱帶地區、北美沿海城市和歐洲廣泛爆發 [2]。自從黃熱疫苗被開發出來并進行了大規模的接種,感染病例數量顯著下降。近年來,在安哥拉(2016年)、剛果民主共和國(2016年)和巴西(2017年)發生了致命的黃熱病疫情 [3]。

如果黃熱病病毒傳入具有人類嗜血媒介的免疫缺陷人群,再加上缺乏明確的管理指南和適當的預防措施,該地區很有可能發生黃熱病疫情。

表:黃熱病歷史上的主要暴發事件

| 年份 | 縣或地區 | 疑似黃熱病病例 | 疑似病例造成的死亡 | 確診黃熱病病例 | 確診病例死亡人數 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1945-1971 | Nigeria | 200000 人/年 | 30000人 /年 | ||

| 2005–2016 | Sudan | 1,508 | 368 | ||

| 2016 | Angola | 4347 | 377 | 884 | 121 |

| 2016 | Democratic Republic of the Congo (DRC) | 2987 | 121 | 78 | 16 |

| 2016-2018 | Brazil | 2050 | 681 |

傳播途徑

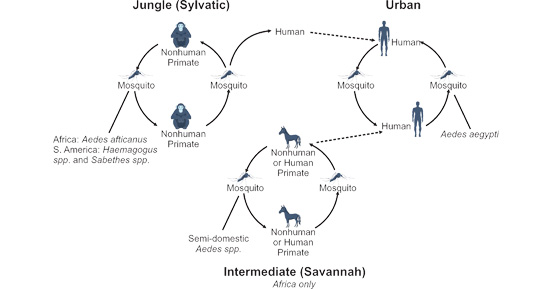

黃熱病病毒主要通過受感染的埃及伊蚊或血熱蚊叮咬傳播給人類 [4]。蚊子通過叮咬感染的人類或非人類靈長類動物來獲得病毒,然后傳播給其他人類或非人類靈長類動物。感染的人在發熱前不久和疾病發作后5天內對蚊子具有傳染性(稱為“病毒血癥”)。

黃熱病病毒有三種傳播途徑,包括叢林(森林)循環、中間(大草原)循環和城市循環 [5][6]。它們被稱為黃熱病病毒傳播循環。在叢林(森林)循環中,森林頂層的蚊子將病毒傳播給非人類靈長類動物(如猴子),然后次級傳播給進入森林的人類。中間(大草原)循環中,病毒進入非洲叢林地區邊緣的鄉村城鎮。在這個循環中,病毒可以通過蚊子從猴子傳播給人類,或者從人類傳播給人類。在城市地區,由于蚊子-人類-蚊子傳播(主要指埃及伊蚊)的作用,黃熱病病毒可以迅速傳播。

圖3. 黃熱病病毒的三種傳播途徑

診斷

僅憑臨床體征和癥狀很難確診黃熱病病毒感染,因為其特征與其他疾病(如登革熱、瘧疾、中毒等)相似。黃熱病病毒感染可通過滿足以下條件進行確認:有流行病學史和相應的臨床表現;存在黃熱病病毒抗體IgM;黃熱病病毒核酸檢測呈陽性;急性期和恢復期血清中黃熱病病毒抗體IgG呈四倍或更高的升高,且無近期疫苗接種;同時排除其他黃病毒感染。黃熱病早期臨床表現與瘧疾、鉤端螺旋體病、病毒性肝炎以及其他病毒引起的出血熱等疾病難以區分。因此,快速準確的實驗室檢測技術對于早期診斷黃熱病非常重要。世界衛生組織(WHO)建議每個有風險的國家至少有一個國家實驗室進行基本的黃熱病血液檢測。

在疫區,懷疑患者出現突發熱、相對緩慢的心率以及黃疸癥狀時,應進行一系列的檢查,包括完全血細胞計數、尿液分析、肝功能檢測、凝血功能檢測、病毒血液培養以及血清學檢測,這些檢查有助于診斷。

治療和預防

目前,黃熱病感染尚無特定治療或抗病毒藥物。對黃熱病的支持性護理實際上是無效的,即使進入ICU也似乎不能改善預后或改變死亡率。蚊蟲叮咬預防、有效的媒介控制和大規模的疫苗接種運動是預防黃熱病的三種有效措施。最有效地控制黃熱病傳播的方法是直接根除蚊蟲。此外,在黃熱病流行地區進行疫苗接種是必要的。

參考文獻:

[1] Carter HR. Yellow fever: an epidemiological and historical study of its place of origin. Williams & Wilkins; Baltimore (MD): 1931.

[2] Strode GK, ed, Bugher JC, ed, et al. Yellow Fever. New York, NY: McGraw-Hill Book Co; 1951.

[3] World Health Organization. Yellow fever. http://www.who.int/topics/yellow_fever/en/. Accessed April 26, 2017.

[4] Bryan CS, Moss SW, Kahn RJ. Yellow fever in the Americas. Infect Dis Clin North Am. 2004;18(2):275-29215145381.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. Yellow fever. https://www.cdc.gov/yellowfever/index.html. Accessed April 26, 2017.

[6] Monath TP, Gershman M, Staples JE, Barrett A. Yellow fever vaccine In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines. Philadelphia, PA: Saunders; 2012:870–968.