不可小覷的流感

日期:2023-12-18 09:53:51

流感,也被稱為流感或者感冒,是一種影響上呼吸道系統(包括肺部、喉嚨和鼻子)的傳染性病毒性疾病。流感是一種常見的呼吸道感染,在人類、豬、馬以及其他家禽和野鳥中都有發現。它以迅速的發病、快速的傳染、廣泛的傳播以及對人類生命安全的威脅為特點。根據國際疾病分類icd-10,流感的疾病編碼為j11-101。

1. 流感病史

流感,又稱為流行性感冒或流行性感冒,是一種影響上呼吸道系統,包括肺部、喉嚨和鼻子的傳染性病毒性疾病。1733年,Gagliarde將其命名為“流感”。術語“流感”首次于1743年出現在英國[1]。

自6世紀以來,幾乎每個世紀都有流感流行的記錄。1918年的流感(所謂的西班牙流感)是迄今為止世界上最具毀滅性的大流行病,感染了全球超過一半的人口,造成估計2000萬到5000萬人死亡。流感席卷了歐亞大陸,并侵襲了非洲和大洋洲[2]。此外,20世紀發生了三次流感大流行,分別發生在1946至1947年、1957至1958年(亞洲流感)以及1968至1969年(香港流感)。1957年和1968年的大流行分別導致400多萬人死亡和100多萬人死亡(38252人)。

2. 流感病毒的分類

流感病毒是Orthomyxoviridae家族的RNA病毒。流感病毒呈球形,新分離的菌株大多呈絲狀,直徑在80到120納米之間,絲狀流感病毒長度可達400納米。流感病毒包括人類流感病毒和動物流感病毒。人類流感病毒分為A型、B型和C型,是流感的病原體。

2.1 A型流感病毒

A型流感病毒是一種具有八個基因片段的RNA病毒,屬于Orthomyxoviridae家族。所有流感A亞型都已知存在于鳥類中,特別是水禽,該病毒還可以感染其他動物,如豬、馬、海豹、鯨魚和水貂。

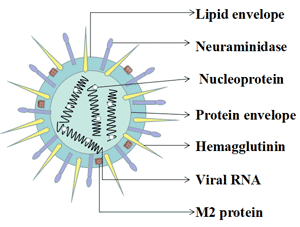

● 結構

A型流感病毒基因組由八個基因片段編碼10種蛋白質:血凝素(HA)、神經氨酸酶(NA)、基質蛋白M2和M1、非結構蛋白NS1和NS2、核殼蛋白以及三種A聚合酶PB1(聚合酶堿基1)、PB2和PA(聚合酶酸)蛋白質[3]。根據其表面血凝素(HA)和神經氨酸酶(NA)的蛋白質結構,它可以分為許多亞型。到目前為止,A型流感病毒已發現16個血凝素亞型和9個神經氨酸酶亞型。

● A型病毒的例子

禽流感:禽流感(AI)是一種A型流感病毒。禽流感病毒通常只感染鳥類。這種種間傳播障礙被認為是由多種病毒遺傳決定因子決定的,包括病毒HA和NA基因,以及其他內源性基因,如核蛋白和PB2基因。當病毒在復制過程中發生基因重排,導致結構改變,就有可能獲得感染人類的能力。可以直接感染人類的禽流感病毒亞型有:H5N1、H7N1、H7N2、H7N3、H7N7、H9N2和H7N9亞型。

豬流感:豬流感(SI)是由豬流感病毒引起的急性、高度傳染性的豬呼吸道疾病,廣泛流行于豬群中。豬流感病毒是一種A型流感病毒。主要的病毒類型包括經典豬H1N1型、禽H1N1型和人類H3N2型。

人類流感病毒和禽流感病毒在豬體內建立了穩定的病毒譜系,這可能反映了豬上皮細胞中既有禽流感病毒受體又有人類流感病毒受體的存在[4]。因此,豬被認為是通過重組產生大流行性流感病毒的可能中間宿主(混合容器)。研究[6]表明,H1N1病毒基因組是由禽流感、豬流感和人類流感病毒基因混合而成的。

● 流感A病毒的變異

A型流感病毒常常具有抗原變異,具有高度的傳染性和快速的傳播能力,容易引發大規模流行。歷史上許多流感大流行都是由A型流感病毒引起的。

A型流感病毒的變異體現在通過基因重組生成新的病毒類型。1957年大流行和1968年大流行的流感病毒就是通過基因重組產生的[7] [8] [9]。相比之下,1918年的大流行被認為是由純粹的禽流感病毒直接適應人類進行有效傳播而引起的[10]。

因此,大流行性流感病毒是一種人獸共患病,禽流感病毒在其中發揮了關鍵作用。

此外,流感病毒RNA在復制過程中沒有糾錯功能,其突變頻率高于其他病毒。這也是流感病毒變異的主要原因。

2.2 B型流感病毒

除感染人類外,尚未發現其他自然宿主。B型流感病毒通常會引發局部爆發,不會引發全球性流感大流行。流感B和C病毒的命名方式與流感A病毒相同,但沒有亞型。

2.3 C型流感病毒

它可以感染豬和人類。C型流感病毒主要以分散的形式出現,主要影響嬰兒,通常不會引發大流行。

圖1. 流感病毒的典型結構特征

3. 流感細菌

流感嗜血桿菌:大多數流感嗜血桿菌是機會性感染,即它們在宿主體內存活而不引發任何疾病,但當出現某些因素(如病毒感染或免疫功能下降)時,它可以引發疾病。流感嗜血桿菌自然產生的疾病僅發生在人類體內。在嬰兒和兒童中,B型流感嗜血桿菌可以引發菌血癥和急性細菌性腦膜炎。

4. 流感的病因

病理特點:呼吸道纖毛上皮細胞的聚集脫落,上皮細胞的化生,基底層細胞的充血,伴有單核細胞浸潤的水腫。

流感傳播:流感具有傳染性,主要通過空氣飛沫傳播。它還可以通過口腔、鼻子、眼睛等黏膜直接或間接傳播。接觸患者的呼吸道分泌物、體液和受污染的物品也可能導致感染。通過氣溶膠在呼吸道中的傳播尚待確認。

感染源:流感患者和潛伏感染是流感的主要感染源。從潛伏期末到急性發作階段都具有傳染性。

4.1 流感發病機制

一方面,流感病毒顆粒的飛沫被吸入呼吸道時,病毒的神經氨酸酶破壞了唾液酸,使粘蛋白水解,糖蛋白受體暴露。流感A和B病毒的血凝素(HA)結合到含有唾液酸受體的上皮細胞表面,以啟動感染。

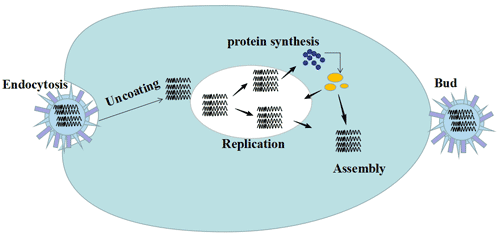

另一方面,流感病毒通過細胞內內吞作用進入細胞。病毒包膜上的M2多肽離子通道在酸性pH下被激活,使核衣殼蛋白釋放到細胞質中(解殼)。核衣殼蛋白被運輸到宿主細胞核中,其中病毒基因組被轉錄和復制。合成的病毒核蛋白進入細胞核,并與病毒RNA結合形成核衣殼,然后被導出到細胞質。在完全加工和修飾后,病毒膜蛋白嵌入細胞膜,并以嵌頂方式釋放子病毒顆粒(分裂)。最后,宿主蛋白酶水解HA成HA1和HA2,使病毒顆粒具有傳染性。

圖2. 流感發病機制

5. 由流感病毒引起的相關疾病

流感的常見癥狀和體征包括:流感的特點是發病迅速,喉嚨痛、咳嗽和流涕,伴隨發熱、寒戰、頭痛、虛弱、鼻塞、疲勞和肌肉、關節疼痛。

5.1 臨床分型

● 簡單型流感。

● 肺炎型流感:本質上是由流感引起的流感病毒肺炎,在老年人、兒童和心肺疾病患者中更為常見。

● 中毒性流感:表現為高熱、休克、呼吸衰竭、中樞神經系統損害和彌散性血管內凝血(DIC)等嚴重癥狀,病死率高。

● 胃腸道流感:發熱、嘔吐、腹痛和腹瀉是顯著特征。

5.2 并發癥

感染流感會降低身體的抵抗力,使身體容易受到微生物和病毒感染,導致并發癥的發生。

● 流感和肺炎

流感最常見的并發癥是肺炎,而流感是肺炎球菌肺炎最嚴重的形式。肺炎球菌與流感相關死亡之間存在重要的協同致死效應。其他研究已證實,在1918年流感大流行中,約50%的死于肺炎的患者患有肺炎球菌敗血癥。

其他類型的肺炎:細菌性肺炎、真菌性肺炎;其他病毒性肺炎(鼻病毒、冠狀病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒)

● 流感肌炎

常在兒童流感后發生,特點是小腿或大腿腫脹,肌肉嚴重疼痛和觸痛,癥狀一周后自行緩解。該疾病與流感A和B病毒的傳播有關,散發性感染或副流感病毒感染。

● 流感腦膜炎

流感嗜血桿菌腦膜炎是一種危及兒童健康的嚴重疾病。流感嗜血桿菌是全球兒童細菌性腦膜炎的主要致病菌之一,其具有高發病率和高致殘率的特點。H1型腦膜炎的發病年齡較小,高危年齡段為8月齡至4歲,尤其是2歲以下。這與兒童在此期間的體液免疫特點有關。

6. 易感人群

易于發展流感并發癥的高風險人群包括:

孕婦。孕期被確定為嚴重H1N1病毒相關疾病的危險因素[11]。這些人群更容易患上呼吸道并發癥(肺部疾病),與未懷孕的女性相比,住院和死亡率較高[12]。這可能與免疫反應有關,因為孕婦和肥胖患者的免疫功能受損。

以下疾病或情況的患者。慢性呼吸道疾病、心血管疾病(高血壓除外)、腎臟疾病、肝臟疾病、血液系統疾病、神經系統和神經肌肉疾病、代謝和內分泌疾病、免疫功能抑制。

肥胖人士。體重指數(BMI)>30(BMI=體重(千克)/身高(米))。流行病學數據確認肥胖是嚴重流感a(H1N1 pdm09)感染的發病率和死亡率增加的危險因素[13] [14]。

5歲以下的兒童(2歲以下的年齡更容易出現嚴重并發癥)。在流感季節,健康兒童可能表現為輕微的流感。主要癥狀包括發熱、咳嗽、流涕、鼻塞、喉嚨痛、頭痛,少數病例會出現肌肉疼痛、嘔吐和腹瀉。

65歲及以上的老年人。由于老年人常患有呼吸系統、心血管系統等原發性疾病,因此老年人感染流感病毒更容易出現嚴重疾病,疾病進展迅速,肺炎發病率高于年輕成年人。

7. 診斷

流感疾病的診斷通常基于病因、臨床表現和實驗室檢查。

7.1 流感檢測

外周血檢。白細胞總數通常減少,淋巴細胞數增加。如果合并細菌感染,則白細胞計數和中性粒細胞增加。

血液生化檢查。在某些病例中會出現低鉀血癥,少數情況下會出現肌酸激酶、天門冬氨酸轉氨酶、丙氨酸轉氨酶、乳酸脫氫酶和肌酐升高。

病原體檢查。主要包括病毒分離、病毒抗原、核酸和抗體檢測。病毒分離是實驗室檢測的主要方法;病毒抗原和核酸檢測可用于早期診斷;抗體檢測可用于回顧性調查,但對于病例的早期診斷意義不大。

影像學檢查。部分患者可能出現支氣管感染的征象,伴有支氣管紋理增加。在重癥病例中,可能出現肺浸潤性病變或胸腔積液,甚至融合成片。

8. 如何預防流感?

流感能夠在人與人之間高效傳播,因此積極預防和控制比有限的有效治療更為重要。

8.1 疫苗接種

疫苗被認為是預防流感的最有效方法。疾病控制和預防中心(CDC)建議所有6個月及以上的人接種流感疫苗。每年的季節性流感疫苗包含對預計在當年流感季節中最常見的三種或四種流感病毒的保護。接種流感疫苗的最佳時間是在年度流感季節開始之前。

流感疫苗的類型。全病毒滅活流感疫苗、裂解滅活流感疫苗、冷適應活減疫苗和基于流感表面糖蛋白分子HA和NA的亞單位疫苗(主要產生針對HA和NA的特異性抗體)。

通用流感疫苗。流感病毒的迅速變異嚴重限制了疫苗的長期保護。現有的流感疫苗不能在不同亞型之間誘導交叉保護,面臨著時效性和有效性的問題。

Corti等人[15]在《科學》上發表了一項流感研究的結果,即一種超級抗體FI6可以中和所有流感A病毒。該抗體是從人體漿細胞中分離出來的,通過動物實驗證實可以保護免受整個流感A病毒的侵害。這一結果可能是發展通用流感疫苗的一個轉折點。

2018年,美國過敏和傳染病研究所啟動了通用流感疫苗戰略計劃。在研究通用流感病毒方面,首要關注的是流感A病毒所有抗原中高度保守的M2和NP蛋白,這是目前通用流感疫苗的主要候選抗原。M2蛋白是跨膜蛋白,NP蛋白是核衣殼蛋白RNP的主要成分。目前,基于M2、M2e和NP開發的疫苗包括融合蛋白亞單位疫苗[16]、DNA疫苗[17] [18]、重組病毒樣顆粒(VLP)疫苗[19]和肽疫苗[20] [21]。這些基于M2、M2e和NP的疫苗可以在動物模型中誘導產生對不同類型或亞型病毒的廣譜交叉免疫保護。

流感疫苗劑量。至35個月的兒童需要接種兩劑,每劑0.25毫升,間隔一個月。36個月以上的兒童和成年人需要接種1劑,每劑0.5毫升。兒童和成年人都在上臂三角肌肉上注射肌肉。永遠不要靜脈注射。

疫苗接種可能引起一些癥狀,例如流感蕁麻疹,由流感疫苗引起。

禁止接種的人群

對疫苗中的雞蛋或其他成分過敏(如新霉素)。

格林-巴利綜合癥患者。

孕婦。然而,針對孕婦疫苗的安全性的最近研究表明,標準的三價滅活流感疫苗(TIV)對孕婦是安全的[22] [23]。在北半球和歐洲部分地區,建議所有孕婦接種三價滅活流感疫苗(TIV)[24]。

急性發熱病患者。

嚴重過敏體質者。

醫生認為不適合接種的人。

目前,全球范圍內流感疫苗接種率普遍較低。在發達國家,流感疫苗的接種率約為30-40%。除了疫苗外,流感監測網絡對于預防流感爆發也很重要。

8.2 流感監測網絡

2018年,全球病毒組計劃啟動,流感流行是該項目的一個重要方向。事實上,早在1952年,世界衛生組織(WHO)就建立了全球流感監測網絡。此前,谷歌趨勢能夠根據用戶搜索關鍵詞的指數確定某個地區的流感流行程度。

8.3 控制傳播

流感疫苗的效果并不是100%的,因此重要的是采取以下措施來減少感染的傳播:

● 注意個人衛生,勤洗手。

● 保持環境清潔通風,盡量減少人群密集和空氣污濁的場所。

● 避免與呼吸道感染患者接觸。

● 根據溫度增減衣物,均衡飲食,加強鍛煉,保證睡眠,提高體質和免疫力。

9. 流感治療

神經氨酸酶抑制劑:其作用機制是防止病毒從感染的細胞釋放出來并侵襲相鄰的細胞,減少體內病毒的復制,對流感A和B都有效。目前使用的藥物主要是奧司他韋和扎那米韋。

M2離子通道阻滯劑:該藥物阻止流感病毒M2蛋白的離子通道,從而抑制病毒復制,但只抑制流感A病毒。包括金剛烷和利曼他丁。

參考文獻:

[1] Delacy M. The conceptualization of influenza in eighteenth-century Britain: specificity and contagion [J]. Bull Hist Med, 1993, 67(1):74-118.

[2] Fee E, Brown T M, Lazarus J, et al. The influenza pandemic of 1918 [J]. American Journal of Public Health, 2001, 91(12):1953.

[3] Webster R G, Bean W J, Gorman O T, et al. Evolution and ecology of influenza A viruses [J]. Curr Top Microbiol Immunol, 1992, 56(1):359-375.

[4] Ito T, Couceiro J N, Kelm S, et al. Molecular basis for the generation in pigs of influenza A viruses with pandemic potential [J]. Journal of Virology, 1998, 72(9):7367-7373.

[5] Ludwig S, Stitz L, Planz O, et al. European Swine Virus as a Possible Source for the Next Influenza Pandemic? [J]. Virology, 1995, 212(2):555.

[6] Garten R J, Davis C T, Russell C A, et al. Antigenic and Genetic Characteristics of Swine-Origin 2009 A(H1N1) Influenza Viruses Circulating in Humans [J]. Science, 2009, 325(5937):197-201.

[7] Laver W G, Webster R G. Antibodies to human influenzavirus neuraminidase (the A/Asian/57 H2N2 strain) in sera from Australian pelagic birds [J]. Bulletin of the World Health Organization, 1972, 47(4):535-41.

[8] Scholtissek C, Rohde W, Von H V, et al. On the origin of the human influenza virus subtypes H2N2 and H3N2 [J]. Virology, 1978, 87(1):13-20.

[9] Bean W J, Schell M, Katz J, et al. Evolution of the H3 influenza virus hemagglutinin from human and nonhuman hosts [J]. Journal of Virology, 1992, 66(2):1129-1138.

[10] Taubenberger J K, Reid A H, Lourens R M, et al. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes [J]. Nature, 2005, 437(7060):889-893.

[11] Mangtani P, Mak T K, Pfeifer D. Pandemic H1N1 infection in pregnant women in the USA [J]. Lancet, 2009, 374(9688):429-430.

[12] Dodds L, Mcneil S A, Fell D B, et al. Impact of influenza exposure on rates of hospital admissions and physician visits because of respiratory illness among pregnant women [J]. Canadian Medical Association journal, 2007, 176(4):463.

[13] Louie J K, Acosta M, Samuel M C, et al. A novel risk factor for a novel virus: obesity and 2009 pandemic influenza A (H1N1) [J]. Clinical Infectious Diseases An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America, 2011, 52(3):301.

[14] Jain S, Chaves S S. Obesity and Influenza [J]. Clinical Infectious Diseases An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America, 2011, 53(5):422.

[15] Corti D, Lanzavecchia A. A neutralizing antibody selected from plasma cells that binds to group 1 and group 2 influenza A hemagglutinins [J]. Science, 2011, 333(6044):850-856.

[16] Eliasson D G, El B K, Sch?n K, et al. CTA1-M2e-DD: a novel mucosal adjuvant targeted influenza vaccine [J]. Vaccine, 2008, 26(9):1243-1252.

[17] Lo C Y, Wu Z, Misplon J A, et al. Comparison of vaccines for induction of heterosubtypic immunity to influenza A virus: cold-adapted vaccine versus DNA prime-adenovirus boost strategies [J]. Vaccine, 2008, 26(17):2062-2072.

[18] Epstein S L, Kong W J, Lo C Y, et al. Protection against multiple influenza A subtypes by vaccination with highly conserved nucleoprotein [J]. Vaccine, 2005, 23(46):5404-5410.

[19] Filette M D, Ramne A, Birkett A, et al. The universal influenza vaccine M2e-HBc administered intranasally in combination with the adjuvant CTA1-DD provides complete protection [J]. Vaccine, 2006, 24(5):544-551.

[20] Zou P, Liu W, Chen Y H. The epitope recognized by a monoclonal antibody in influenza A virus M2 protein is immunogenic and confers immune protection [J]. International Immunopharmacology, 2005, 5(4):631-635.

[21] Wu F, Huang J H, Yuan X Y, et al. Characterization of immunity induced by M2e of influenza virus [J]. Vaccine, 2007, 25(52):8868-8873.

[22] Black S B, Shinefield H R, France E K, et al. Effectiveness of influenza vaccine during pregnancy in preventing hospitalizations and outpatient visits for respiratory illness in pregnant women and their infants [J]. Am J Perinatol, 2004, 21(06):333-339.

[23] Munoz FM, Greisinger AJ, Wehmanen OA, et al. Safety of influenza vaccination during pregnancy [J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2005, 201(6):547-552.

[24] Mereckiene J, Cotter S, Nicoll A, et al. National seasonal influenza vaccination survey in Europe, 2008 [J]. 2008, 13(43):3661-3670.

下一篇: 常見病毒匯總盤點