EB病毒

EB病毒(EBV),也被稱為人類單純皰疹病毒4型,是皰疹病毒家族的一員。它是最常見的人類病毒之一。EBV在全球范圍內都有分布,并且是病毒性咽炎的常見原因,尤其是在年輕成年人中。大多數人在生命的某個時候會被EBV感染,甚至都不知道自己感染了。EBV最常通過體液,主要是唾液,傳播。EBV可以引起傳染性單核細胞增多癥,也叫做單核細胞增多癥,以及其他疾病。

繼續閱讀,了解更多關于EBV的信息,包括結構、重要蛋白質、感染機制、感染癥狀、傳播途徑、診斷和治療。

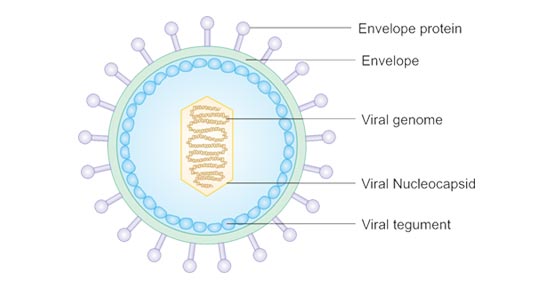

EB病毒的結構

EB病毒直徑約為122-180納米,由含有大約172,000個堿基對和85個基因的脫氧核糖核酸(DNA)雙螺旋組成。[1] DNA被蛋白質核衣包圍,核衣又被由蛋白質構成的鞘層包圍,而鞘層則被含有脂質和糖蛋白表面突起的包膜所包裹,這些糖蛋白對于感染宿主細胞至關重要。[2]

圖1. EBV的結構

EB病毒相關重組蛋白

| 靶點 | Uniprot No. | 蛋白名稱 | 描述 |

|---|---|---|---|

| BALF5 | P03198 | DNA polymerase catalytic subunit | 在裂解性感染的后期復制病毒基因組DNA,產生長串聯DNA。 |

| BCRF1 | P03180 | Viral interleukin-10 homolog | 在細胞毒性T淋巴細胞的免疫識別中起掩蓋感染細胞的作用。 |

| BDLF3 | P03224 | Glycoprotein BDLF3 | 糖蛋白 |

| BHRF1 | P03182 | Apoptosis regulator BHRF1 | 早期抗原蛋白R, EBV早期抗原 |

| BLLF1 | P03200 | Envelope glycoprotein GP350 | EBV膜抗原。通過與宿主B淋巴細胞表面的CR2結合,促進病毒糖蛋白gp42與HLA II類分子的結合。 |

| BLLF3 | K9US42 | Deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase | 參與核苷酸代謝,避免尿嘧啶摻入病毒DNA。 |

| BRLF1 | Q3KSS7 | Replication and transcription activator | 控制病毒裂解基因表達起始和潛伏期裂解再激活的即時早期轉錄因子。 |

| BZLF1 | P03206 | Trans-activator protein BZLF1 | 作為轉錄因子,誘導早期裂解周期基因,并作為基因組復制的起始結合蛋白。 |

| EBNA1 | P03211 | Epstein–Barr nuclear antigen 1 | EBNA-1蛋白與病毒基因組中的復制起點(oriP)結合,并在宿主細胞分裂期間介導片段體的復制和分裂。它是唯一在I組潛伏期表達的病毒蛋白。 |

| EBNA2 | Q69022 | Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 | EBNA-2是主要的病毒反激活因子,參與潛伏病毒轉錄的調控,并有助于EBV感染細胞的永生化。 |

| EBNA3 | P12977 | Epstein-Barr virus nuclear antigen 3 | 典型的EBV基因組包含三種這樣的蛋白:EBNA-3A (EBNA-3), EBNA-3B (EBNA-4), EBNA-3C (EBNA-6)。這些基因也結合宿主RBP-Jκ蛋白。 |

| EBNA4 | P03203 | Epstein-Barr nuclear antigen 4 | |

| EBNA6 | P03204 | Epstein-Barr nuclear antigen 6 | |

| gB | P03188 | Envelope glycoprotein B | 在病毒粒子包膜表面形成刺突的包膜糖蛋白。參與病毒和細胞膜的融合導致病毒進入宿主細胞。 |

| gH | P03231 | Envelope glycoprotein H | 異二聚體糖蛋白h -糖蛋白L是病毒和質膜融合導致病毒進入宿主細胞所必需的。在與宿主整合素結合后,gL與gH分離,導致病毒融合糖蛋白gB和gH的激活。 |

| gL | P03212 | Envelope glycoprotein L | |

| LMP1 | P13198 | Latent membrane protein 1 | LMP-1是一種六跨跨膜蛋白,也是ebv介導的生長轉化所必需的。 |

| LMP2 | P13285 | Latent membrane protein 2 | LMP-2A/LMP-2B是阻斷酪氨酸激酶信號傳導的跨膜蛋白。 |

| SCP | P14348 | Small capsomere-interacting protein | 通過修飾衣殼外殼的外表面,從而在衣殼和被膜之間形成一層,參與感染性顆粒的組裝。 |

EB病毒(EBV)感染機制

EB病毒(EBV)感染在不同細胞類型中通過不同的機制進行。EBV可以感染B細胞和上皮細胞。

進入B細胞時,病毒糖蛋白gp350結合到細胞受體上。然后,病毒糖蛋白gp42與細胞MHC II類分子相互作用。這觸發了病毒包膜與細胞膜的融合,使EBV進入B細胞。[4] 人類CD35是gp350/220的附加附著因子,可以為EBV進入CD21陰性細胞(包括未成熟的B細胞)提供途徑。一旦EBV的初次裂解性感染得到控制,EBV潛伏期會在個體的B細胞中持續存在。

進入上皮細胞時,病毒蛋白BMRF2與細胞β1整合素相互作用。然后,病毒蛋白gH/gL與細胞αvβ6/αvβ8整合素相互作用。這觸發了病毒包膜與上皮細胞膜的融合,使EBV進入上皮細胞。[4]

EB病毒感染癥狀

許多人在童年時期感染了EBV。感染EBV的兒童表現出很少的癥狀,甚至可能沒有癥狀,但是當青少年或成年人感染EBV時,可能會引起疲勞、發熱、喉嚨發炎、頸部淋巴結腫脹、脾臟腫大、肝臟腫大或皮疹。

EB病毒的傳播

EBV最常通過體液,尤其是唾液傳播。EBV通過唾液傳播,包括接吻、共享飲料和食物、使用相同的杯子、餐具或牙刷,與兒童流口水的玩具接觸。病毒可能在物體上存活的時間至少與物體保持濕潤的時間一樣長。

然而,EBV也可以通過血液和精液在性接觸、輸血和器官移植過程中傳播。

由EBV引起的疾病

EBV已被認為與多種疾病有關,包括傳染性單核細胞增多癥、布基特淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤、胃癌、鼻咽癌、多發性硬化癥和淋巴肉芽腫。[5]

從無癥狀或初次感染的進展到:

各種與EB病毒相關的淋巴增殖性疾病,如慢性活動性EBV感染、EBV陽性的血液吞噬細胞組織細胞增生癥、布基特淋巴瘤和EBV陽性的彌漫性大B細胞淋巴瘤。

非淋巴腫瘤,如EB病毒相關的胃癌、軟組織肉瘤、平滑肌肉瘤和鼻咽癌。

與非淋巴增殖性疾病有關的EBV,如多發性硬化癥和系統性紅斑狼瘡的某些免疫失調癥癥狀,以及童年的“愛麗絲夢游仙境綜合癥”和急性小腦失調。

EBV的診斷

可以通過檢測特定的EBV抗體來確認EBV感染,包括:

● 病毒衣殼抗原(VCA)。VCA抗體在感染早期出現。一種類型(抗-VCA IgM)在幾周后消失,而另一種類型(抗-VCA IgG)會持續終身。

● 早期抗原(EA)。EA抗體在活動感染期間出現。它們通常在幾個月后無法檢測到,盡管在一些人中可能會持續更長時間。

● EBV核抗原(EBNA)。EBNA抗體在感染后幾個月內緩慢出現,并且可以在一個人的一生中被檢測到。

預防與治療

目前沒有預防EBV感染的疫苗。由于這些感染是由病毒引起的,所以EBV感染不會對抗生素產生反應。治療的重點是管理常見癥狀,包括:

● 充足休息

● 大量飲水

● 使用非處方的退燒藥物以減輕發熱或喉嚨痛

● 避免接觸性運動或重物舉起

參考文獻:

[1] Amon W, Farrell PJ (November 2004). "Reactivation of Epstein-Barr virus from latency". Reviews in Medical Virology. 15 (3): 149–56. doi:10.1002/rmv.456. PMID 15546128.

[2] Odumade OA, Hogquist KA, Balfour HH (January 2011). "Progress and problems in understanding and managing primary Epstein-Barr virus infections". Clinical Microbiology Reviews. 24 (1): 193–209.

[3] Entrez Gene: CR2 complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2". Archived from the original on 2010-12-05.

[4] Tagliavini E, Rossi G, Valli R, Zanelli M, Cadioli A, Mengoli MC, et al. (August 2013). "Lymphomatoid granulomatosis: a practical review for pathologists dealing with this rare pulmonary lymphoproliferative process". Pathologica. 105 (4): 111–6.