二維細胞培養動物模型

關于體外細胞培養最早可以追溯到1885年,W.ROUX將雞的胚胎在恒溫NaCl溶液中成功培養了數天[1]。1907年,Harrion建立了第一個蛙神經纖維原代細胞培養物 [2]。1912年,Carrelenew研發出無菌培養組織技術。隨后Rous 和 Jones 在 1916 年使用胰蛋白酶從外植體周圍的生長物中獲得細胞懸浮液,然后將其接種到新的培養容器中。 W. EARLE 于 1943 年建立了第一個小鼠纖維原細胞譜系,1951 年GEY 培育出第一個人類細胞系。 1955 年,EAGLE 建立了確定的細胞培養基。 1998 年,THOMSON 成功分離出人類胚胎干細胞 [2,3]。細胞培養彌補了體內實驗的不足,使細胞功能和過程的研究更具可操作性。

1、原代細胞

1.1 什么是原代細胞?

原代細胞是指直接從有機生命體活檢樣本或者血液中通過酶解或物理方法獲得單細胞并進行體外培養,一般將培養到第1代至第10代的原代細胞統稱為原代細胞培養。在人工創造的環境下原代細胞可以存活、生長、繁殖和傳代,并用于細胞生命過程、細胞癌變、細胞工程等問題的研究。

1.2 原代細胞優缺點

原代細胞經歷最小的群體倍增,因此保留其原始組織的表型和基因型特征,包括生長和衰老。它們最接近也最能反映體內生長特性,適合于藥物敏感性試驗和細胞分化等實驗研究。

然而,從組織中分離原代細胞既費時又費力,而且每種細胞類型對營養和生長因子需求都不同。此外,原代細胞自我更新和分化的潛力有限,它們的形態和功能可能在培養過程中隨著時間的變化代謝緩慢,因此建議使用處于細胞分裂早期的原代細胞。

1.3 初代培養

原代細胞培養又稱原代培養,是對供體組織細胞進行體外培養的第一步,也是建立細胞系的基本技術首步。

● 組織塊培養法

組織塊培養是一種常用的、簡單的、成功的原代培養方法。基本方法是將消化酶切下的小組織塊接種于培養瓶中,培養瓶壁可預先涂上一層薄薄的膠原蛋白,促進組織塊與瓶壁粘附,進一步促進周圍細胞沿瓶壁向外生長。

● 懸浮細胞培養法

懸浮生長的細胞,如白血病細胞、淋巴細胞、骨髓細胞、癌細胞、胸膜和腹水中的免疫細胞,不需要消化。可直接采用低速離心培養,也可在淋巴細胞分離后接種培養。

● 器官培養

從供體獲得的器官或組織塊直接在特定的環境條件下體外培養,不需要組織隔離。這種培養方法稱為器官培養。器官培養可以保持器官組織的相對完整性,可用于重點觀察器官組織的細微連接、排列和相互作用,以及對局部環境的生物調節。

2、細胞系

2.1 什么是細胞系?

細胞系是指原代細胞首次培養成功并可以長時間傳代繁殖的細胞群。在其生存過程中,具有最高生長能力的細胞將占主導地位,從而產生可以達到某種基因型和表型的細胞群。

細胞系可分為有限細胞系和無限細胞系。有限細胞系的壽命有限,在衰老前可以傳代 20-80 次。無限細胞系具有無限繁殖的能力,即永生化。 來源于宮頸癌細胞的HeLa細胞系是最著名的永生細胞系,也是醫學研究的重要工具。

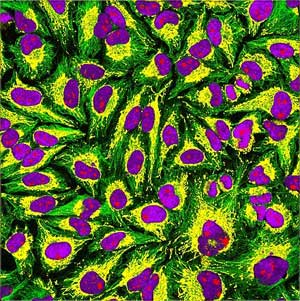

圖1. HeLa細胞(免疫熒光顯示綠色為微管,黃色為線粒體,紅色為核仁,紫色為DNA核)

圖片引自維基百科

細胞系已成為廣泛應用的有價值的工具,包括藥物代謝和細胞毒性測試、基因功能研究、疫苗生產、抗體、人造組織的產生和生物化合物的合成[4-6]。

2.2 優缺點

細胞系是在原代細胞培養的基礎上,通過傳代和選擇獲得。常用的細胞系是通過篩選獲得的穩定的細胞群,其特性可以保證在進行連續實驗時得到更穩定的結果。

它們供應充足且相當容易培養,通常具有克隆性和高度同質性,解決了原代細胞培養中壽命短和擴增受限的問題。研究中常使用永生細胞系替代原代細胞,它們具有成本效益且易于使用,可提供無限量的材料供應,并避免了與使用動物和人體組織相關的倫理問題。

然而,細胞系的缺點也是非常明顯的,細胞系容易發生自發突變與誘導突變。多次傳代后,細胞系可能會發生一些基因型甚至表型的變化。一旦細胞系發生突變,與原始供體細胞相比,它們將變得完全無法識別。另一個問題是細胞污染。全世界使用的細胞系中約有 15-20% 被錯誤識別或被其他細胞類型污染。

2.3 細胞譜系的錯誤識別及污染

實際上,一些細胞系與原代細胞僅表現出較小相似性是由于基因型和表型經過連續傳代和增殖發生變異。細胞系是由基因操縱的,但是外部因素的刺激可能會導致其表型、原生功能等此產生響應性改變。與原代細胞相比,永生細胞系存在重要的表型差異,并且可能因修飾和傳代而失去生理特性。盡管如此,作為一種簡單有效的工具,細胞系仍然是學術界和制藥業的主要研究手段。不得不說,永生癌細胞系是研究癌癥生物學和測試抗癌療法的寶貴模型。

3、干細胞

近年來在生物制藥領域,學者們的研究思路逐漸從基于原代細胞和細胞系系統轉向更加穩健、現實和個性化的干細胞系統。

干細胞是指未分化的但可以在身體需要時變成特定的細胞。與原代細胞和細胞系相比,它們具有無限的增殖能力和可塑性,可以產生各種細胞類型和自我更新的能力,在發育生物學、疾病建模和細胞治療方面顯示出巨大的潛力。

根據干細胞的發育潛能,可以將其分為三種類型:全能干細胞、多能干細胞和單能干細胞。按照發育階段,干細胞可分為兩類:胚胎干細胞,成體干細胞。

常見的干細胞類型主要有以下幾種

3.1 胚胎干細胞

胚胎干細胞(ESCs)是指通過體外抑制培養從胚胎內細胞團或原始生殖細胞中選出的細胞。 1998 年,研究人員在囊胚階段從內細胞團中分離出第一個人類胚胎干細胞系。 2007 年,成人細胞被重新編程為多能干細胞,稱為人類誘導的多能干細胞 (iPSC)。

在未分化狀態下,多能干細胞也是發育毒理學的重要體外模型。眾所周知,胚胎發育是一個特別易受藥物和有毒化合物侵害的時期,動物模型很難概括藥物對人類發育早期事件的影響,而多能干細胞由于其特性,為研究胚胎發生過程中的藥物毒性提供了一個獨特且可行的平臺。

此外,多能干細胞分化成所有細胞類型的能力對于研究稀有或難以分離的細胞類型(如神經元或心肌細胞)非常有價值。相關研究表明,多能干細胞在疾病建模、藥物篩選和毒性測試方面有很大幫助。最后,人類誘導的多能干細胞還可以創建疾病個性化的細胞模型,以幫助研究糖尿病、囊性纖維化、帕金森病和精神分裂癥等疾病。例如,來自家族性自主神經功能障礙患者的 iPSC 的神經嵴前體細胞,這是一種影響神經嵴細胞譜系生成的罕見、致命的遺傳疾病,前體細胞用于篩選新藥,幫助設計更安全、更有效治療。

胚胎干細胞的相關靶點:

- CD15

- CD24

- CD29

- CD31

- CD59

- CD9

- c-kit

- c-Myc

- Cripto

- E-Cadherin

- Frizzled 5

- Integrin alpha 6

- KIF4A

- Lin28A

- LIN28B

- Nanog

- SOX2

- SSEA-3

- SSEA-4

- v-Myc

3.2 成體干細胞

成體干細胞是存在于分化組織中的未分化細胞,能夠自我更新并專門形成構成該類型組織的細胞。骨髓間充質干細胞 (BM-MSCs) 和造血干細胞 (HSCs) 是從成人組織中分離出來的具有自我更新能力的成人干細胞。這些多能成體干細胞被廣泛用作預測藥物毒性的體外細胞模型。

3.3 多能干細胞(hPCGs)

人類胚胎干細胞和誘導多能干細胞統稱為多能干細胞,具有自我更新能力并且可以分化為三個胚層(內胚層、中胚層和外胚層)細胞類型。這些特性使它們成為評估藥物和有毒化合物的有力工具。多能干細胞具有無限的增殖和發育潛力,在三個胚層中均產生類器官。多能干細胞衍生的類器官可以進行大規模研究,例如代謝分析和藥物篩選。 人體胚胎干細胞(hESCs)來自囊胚,是受精后 5-6 天發育中的胚胎。至于 誘導多能干細胞(hiPSC),它們來源于多能因子異位表達的重編程體細胞,例如: OSKM (OCT4/SOX2/KLF4/C-MYC)。

多能干細胞的相關靶點:

參考文獻:

[1] Hudu S. A., Alshrari A. S., et al. (2016). Cell culture, technology: Enhancing the culture of diagnosing human diseases [J]. J. Clin. Diagnost. Res. 10 DE01–DE05.

[2] Jedrzejczak-Silicka M. (2017). “History of Cell Culture,” in New Insights into Cell Culture Technology [J]. eds Joghi S., Gowder T. (London: IntechOpen; ).

[3] Ledur P. F., Onzi G. R., et al. (2017). Culture conditions defining glioblastoma cells behavior: what is the impact for novel discoveries [J]? Oncotarget 8 69185–69197.

[4] Go′mez-Lecho′n MJ, Donato MT, et al. Human hepatocytes as a tool for studying toxicity and drug metabolism [J]. Curr Drug Metab. 2003;4:292–312.

[5] MacDonald C. Development of new cell lines for animal cell biotechnology [J]. Crit Rev Biotechnol. 1990;10:155–78.

[6] Schurr MJ, Foster KN, et al. Phase I/II clinical evaluation of StrataGraft: a consistent, pathogen-free human skin substitute [J]. J Trauma. 2009;66:866–73, discussion 873-4.