細胞因子受體

大家知道,細胞因子一般是通過與細胞表面相應的細胞因子受體結合而發(fā)揮生物學作用。細胞因子與其受體結合后,會啟動復雜的細胞內(nèi)分子相互作用,最終引起細胞基因轉錄的變化。

已知的細胞因子受體絕大多數(shù)是跨膜蛋白,由胞外、跨膜和胞質區(qū)組成。胞外膜區(qū)是識別結合細胞因子的部位,胞質區(qū)在受體激活后啟動信號轉導。

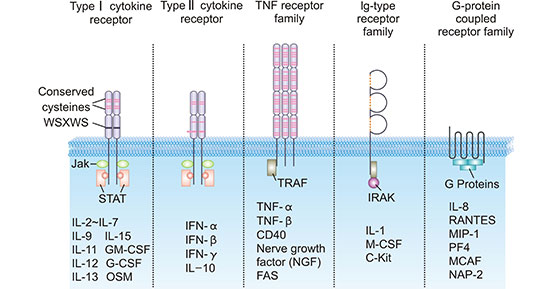

根據(jù)細胞因子受體的結構,可分為不同的家族或超家族,包括免疫球蛋白(Ig)超家族、I型細胞因子受體、II型細胞因子受體、腫瘤壞死因子受體(TNFR)超家族和趨化因子受體(圖1)。

圖1. 細胞因子受體的五種典型結構 [1]

*圖片來源于Biochim Biophys Acta的出版物

免疫球蛋白(Ig)超家族

免疫球蛋白超家族(IgSF)是指分子結構中具有與免疫球蛋白相似域的分子超家族。IgSF的所有成員都含有1~7個Ig樣結構域,每個Ig樣結構域含有約70~110個氨基酸殘基。它的二級結構是由兩條反平行β-折疊狀鏈形成的反平行β-片狀平面,每條反平行β-片狀鏈含有3~5個反平行β-折疊。每條反平行β片鏈由5~10個氨基酸殘基組成。β片內(nèi)側的疏水氨基酸可穩(wěn)定Ig的折疊。

大多數(shù)Ig域有一個二硫鍵垂直連接兩個β片,構成二硫鍵的兩個半胱氨酸約含55~75個氨基酸。少數(shù)Ig域,如CD2的第一域、LFA-3和PDGFR的第四域、CD4的第三域等,均缺乏二硫鍵。這種多肽鏈的球形結構的折疊稱為免疫球蛋白折疊(Ig fold)。

I型細胞因子受體

I型細胞因子受體又稱造血素受體,是表達在細胞表面的跨膜受體,能識別細胞因子并對其作出反應,具有4條α-螺旋鏈。這些受體具有某些保守的胞外域,缺乏內(nèi)在的蛋白酪氨酸激酶活性。

保守的胞外域有大約200個氨基酸的長度,其中在氨基末端區(qū)域含有四個位置保守的半胱氨酸殘基和一個位于跨膜域近端的保守氨基酸基團(WSXWS)。這四個半胱氨酸是維持受體結構和功能完整性的關鍵。WSXWS共識序列是細胞因子受體功能性蛋白與蛋白相互作用的識別位點。

II型細胞因子受體

II型細胞因子受體又稱IFN受體,是表達在某些細胞表面的跨膜蛋白,它與一組選定的細胞因子結合并作出反應。通常Ⅱ型細胞因子受體是具有高親和力和低親和力成分的異二聚體或多聚體。這些受體一般由兩條肽鏈組成,胞外區(qū)由200個氨基酸殘基組成,并含有4個不連續(xù)的半胱氨酸。

TNFR超級家族

腫瘤壞死因子受體(TNFR)超家族成員是細胞因子受體的一個蛋白質超家族,共享一個半胱氨酸豐富域(CRD),由三個二硫鍵圍繞CXXCXXC的核心基團形成一個拉長的分子。目前TNFR家族有12個成員,包括55kDa和75kDa的TNFR,低親和力的NGFR,人B細胞抗原(CD40)和Fas抗原。該家族的共同特點是其胞外區(qū)有Cys(4-6)豐富的假重復基團,每個基團含有40個氨基酸殘基。細胞內(nèi)域較短,由44~221個氨基酸殘基組成,無同源序列。

趨化因子受體

趨化因子受體是在某些細胞表面發(fā)現(xiàn)并與趨化因子相互作用的細胞因子受體。人類已發(fā)現(xiàn)20種不同趨化因子受體,為7次跨膜的G蛋白偶聯(lián)受體,并在細胞內(nèi)與G蛋白偶聯(lián)進行信號轉導,是G蛋白偶聯(lián)受體家族成員之一。趨化因子受體與相應的配體結合后,引發(fā)細胞內(nèi)鈣(Ca2+)離子通量(鈣信號傳導)。既而引起細胞反應,包括趨化作用過程開始,將細胞運送到生物體內(nèi)的理想位置。

參考文獻:

[1] Turner MD, Nedjai B, Hurst T, Pennington DJ. Cytokines and chemokines: At the crossroads of cell signalling and inflammatory disease. Biochim Biophys Acta. 2014 Nov; 1843 (11):2563-2582. doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.05.014. Epub 2014 Jun 2. PMID: 24892271.