神經退行性疾病

在2020年,全球估計約有5000萬人患有癡呆癥。兩種最常見的形式是阿爾茨海默病和額顳葉變性疾病(FTLD),它們發生在大腦特定部位的神經元停止工作時,引發記憶喪失和其他行為或人格變化。這兩種疾病都屬于神經退行性疾病。世界衛生組織(WHO)預測,如果沒有治療方法,這個數字每年可能會增加1000萬例 [1]。然而,預測這些疾病的發作是具有挑戰性的,因為神經退行性變可能在人們出現任何外在癥狀之前就開始了。那么,什么是神經退行性疾病?神經退行性疾病的機制是什么?

1. 免疫炎癥與神經退行性疾病

神經退行性疾病(NDDs)是一組異質性疾病,其特征是逐漸失去選擇性易感的神經元群體,這與因代謝或中毒疾病導致的選擇性靜態神經元丟失形成對比。它們影響著全球數百萬人口。神經退行性疾病可以根據主要的臨床特征進行廣泛分類,其中錐體外系和錐體系運動障礙以及認知或行為障礙最為常見 [2]。很少有患者有純綜合征,大多數患者具有混合的臨床特征。通常,NDDs被分為急性神經退行性疾病和慢性神經退行性疾病。急性神經退行性疾病主要包括腦缺血(CI)、腦損傷(BI)和癲癇;慢性神經退行性疾病包括阿爾茨海默病(AD)、帕金森病(PD)、亨廷頓病(HD)、肌萎縮側索硬化癥(ALS)、不同類型的脊髓小腦性共濟失調(SCA)和匹克病。您可以點擊文章“您應該了解的神經退行性疾病常識”以了解更多關于神經退行性疾病的常識…

2. 神經退行性疾病的機制是什么?

神經退行性疾病的患病率日益增加,部分原因是近年來老年人口的增加 [3]。這些疾病在病理生理學上是多樣的——有些導致記憶和認知障礙,其他的影響人的移動、說話和呼吸能力 [4]。盡管神經退行性疾病通常由特定的蛋白質積累和解剖弱點來定義,但神經退行性疾病共享許多與進行性神經元功能障礙和死亡相關的基本過程,如蛋白質毒性應激及其在泛素-蛋白酶體和自噬體/溶酶體系統中的異常,氧化應激、程序性細胞死亡和神經炎癥。在這一部分,我們重點關注客戶最感興趣的共同基本過程。

2.1 氧化應激與神經退行性疾病

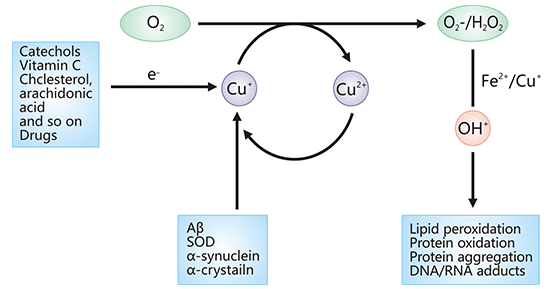

氧化應激是由促氧化劑/抗氧化劑穩態失衡引起的,導致有毒活性氧(ROS)的產生(圖1)。活性氧是具有未配對電子的原子或基團,包括羥基自由基(OH-)、超氧陰離子(O2-)、一氧化氮(NO)等。氧化應激被認為與阿爾茨海默病、帕金森病和肌萎縮側索硬化癥的發展有關。

脂質過氧化是氧化應激的敏感標志,不飽和脂質特別容易受到氧化修飾。脂質過氧化是自由基攻擊不飽和脂肪酸(如亞油酸和花生四烯酸)雙鍵的結果,產生高活性的脂質過氧自由基,引發進一步攻擊其他不飽和脂肪酸的鏈式反應。鏈式反應導致斷裂產物的形成,包括4-羥基-2,3-壬烯醛(HNE)、丙烯醛、丙二醛和F2-異前列腺素。在AD [5][6]和PD [7]的腦組織中觀察到HNE水平升高,而在ALS患者的腦脊液(CSF)中觀察到HNE增加 [8]。與年齡匹配的對照組相比,AD大腦中丙烯醛、硫代巴比妥酸反應物質(TBARs,其中最主要的基質是丙二醛)和F2-異前列腺素都有所增加 [9]。在PD大腦中丙二醛增加,而在ALS患者的血漿中觀察到TBARs增加 [10]。

圖1. 異常反應的O2與蛋白質結合的Fe或Cu生成ROS

2.2 免疫炎癥與神經退行性疾病

如前所述,神經退行性變是急性和慢性神經退行性疾病(如阿爾茨海默病和帕金森病)、神經營養病毒感染、中風、副腫瘤疾病、創傷性腦損傷和多發性硬化癥等的主要病理特征。中樞神經系統(CNS)內的免疫激活是缺血、神經退行性疾病、免疫介導性疾病、感染和創傷的經典特征。通常,它可能有助于神經損傷。盡管觸發事件不同,但共同特征是慢性免疫激活,特別是中樞神經系統的駐留巨噬細胞——小膠質細胞。除了免疫反應的致病作用外,越來越多的證據表明免疫反應對神經退行性變也至關重要 [12]。

通常,固有免疫系統是在生殖細胞系的發育和進化過程中發展起來的天然免疫防御。與體內的其他特異性免疫反應不同,它能夠迅速響應各種有害物質,以保護有機體。固有免疫系統的激活本身是一把雙刃劍。有害物質(例如,Aβ的聚集形式)的長期和不可控的刺激,這些物質激活了先天免疫系統,可能對大腦產生破壞性影響。

3. 神經退行性疾病的熱門靶標

CUSABIO收集并列出與神經退行性疾病相關的分子/靶標,點擊查看所有相關分子/靶標及其研究試劑。

● 與肌萎縮側索硬化癥相關的分子

● 阿爾茨海默病

● 糖尿病性周圍神經病變

● 帕金森病相關分子

● 多發性硬化癥和髓鞘相關分子

參考文獻:

[1] Snyder, S.H. and Ferris, C.D. Novel neurotransmitters and their neuropsychiatric relevance [J]. Am. J. Psychiatry. 2000, 157, 1738–1751.

[2] Snyder, S.H. Neurotransmitters, receptors, and second messengers galore in 40 years [J]. J. Neurosci. 2009, 29, 12717–12721.

[3] Ephrem Engidawork, Jana Aradska and Gert Lubec. Neurotransmitter receptor complexes: methods for bioanalysis, their potentials and limitations [J]. Rev. Neurosci. 2015.

[4] Iversen L. Neurotransmitter transporters and their impact on the development of psychopharmacology [J]. Br J Pharmacol. 2006, 147 Suppl 1: S82-8.