新品上線|新冠病例驚現D614G突變,華美六大突變體蛋白助力科研!

日期:2020-07-02 12:17:01

自新冠病毒(SARS-CoV-2)疫情全面爆發以來,經舉國上下的不斷努力,疫情終于得到了大幅的控制。遺憾的是,我們還沒來得及享受這得之不易的喜悅,全球200多個國家新冠肺炎感染人數卻不斷攀升,截至2020年6月25日,新型冠狀病毒已經感染超過950萬人,累計死亡人數將近50萬。

6月11日,一例新冠肺炎患者的確診,打破了北京連續56天無本地報告新增確診病例的短暫寧靜。近期北京疫情因“新發地”相關多個聚集病例事件,出現疫情“小高峰”而受到全國廣泛關注。

6月18日晚間,中國疾病預防控制中心通過“新型冠狀病毒國家科技資源服務系統”,正式發布2020年6月北京新發地市場新冠疫情及病毒基因組序列數據。

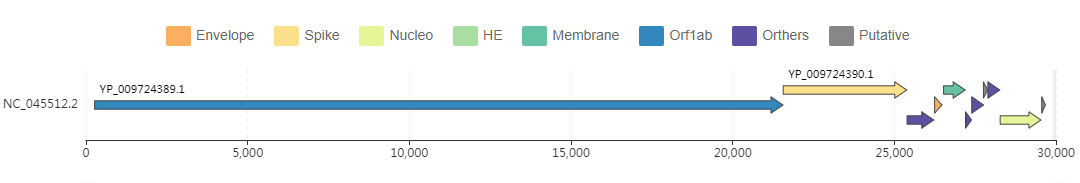

三條數據來自北京市確診病例基因組序列數據(NMDC60013901-01、NMDC60013902-01)以及環境樣本基因組序列數據(NMDC60013903-01)。中國疾病預防控制中心同時向世界衛生組織及全球共享流感數據倡議組織(GISAID)提交了新冠疫情及病毒基因組序列數據,向國際社會共享。

(原文序列數據有誤,此處已更正,信息來源:http://www.nmdc.cn/coronavirus)

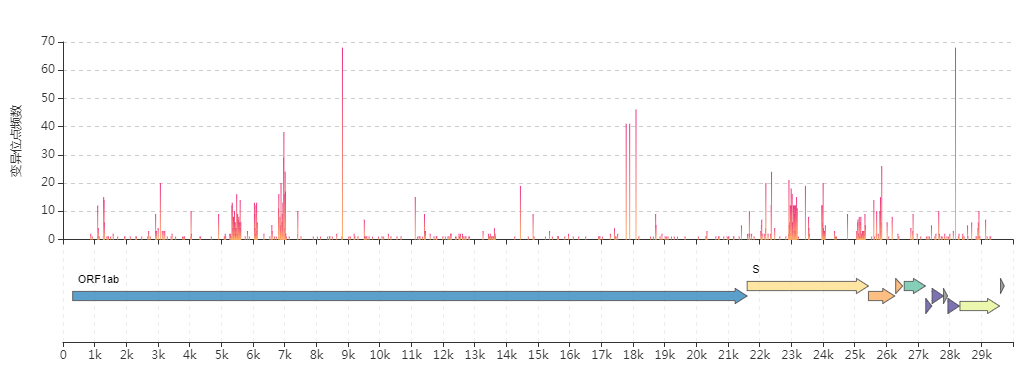

經過比對發現,3組序列病毒樣本均存在D614G突變,并落在同一個進化簇中。

而近日美國的一項研究發現,新冠病毒基因的一個特殊變異使得變異后的病毒株迅速成為了世界主流的病毒株。這個病毒株之所以能取得傳播上的優勢,是因為變異發生在新冠病毒的S蛋白區域,S蛋白對于新冠病毒來說就是一把開啟細胞引發感染的鑰匙。研究者認為這種改變可能導致病毒更容易和細胞發生融合,從而增強其傳染性,此外還可能會增加“ADE效應”,即已感染過新冠病毒并有抗體的人若感染變異后的新病毒,癥狀會更加嚴重。

![]()

病毒的基因組變異是指其基因組上的堿基順序發生改變。新型冠狀病毒由于其為單鏈RNA病毒,更易發生突變。病毒的突變與重組對病毒的侵染能力、繁殖能力和病毒的檢測、抗體有效性均密切相關,所以對病毒的突變和重組的監視是研究病毒至關重要的一環。

(信息來源:http://www.nmdc.cn/coronavirus)

中國科研團隊早已發現“新冠病毒已突變”

2020年3月3日,中國科學院主辦的《國家科學評論》(National Science Review)于發表了《關于SARS-CoV-2的起源和持續進化》(On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2),論文通過對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因組分子進化分析,該研究揭示:新冠病毒已產生了149個突變點,并演化出L和S兩個亞型,其中S亞型是相對更古老的版本,而L亞型更具侵略性傳染力更強。對不同亞型的深入了解,將有助于新冠肺炎的差異化的治療和防控。

三種突變體類型(V367F,W436R和D364Y)可能具有更高的感染力

2020年3月15日,南方醫科大學張其威教授,暨南大學張弓教授共同通訊在bioRxiv上在線發表題為“RBD mutations from circulating SARS-CoV-2 strains enhance the structure stability and infectivity of the spike protein” 的研究論文,研究發現SARS-CoV-2的RBD突變增強了刺突蛋白的結構穩定性,在武漢、深圳、香港和法國出現的三種突變體類型(V367F,W436R和D364Y)顯示出更高的人ACE2親和力,并且可能具有更高的感染力。

(信息來源:https://doi.org/10.1101/2020.03.15.991844)

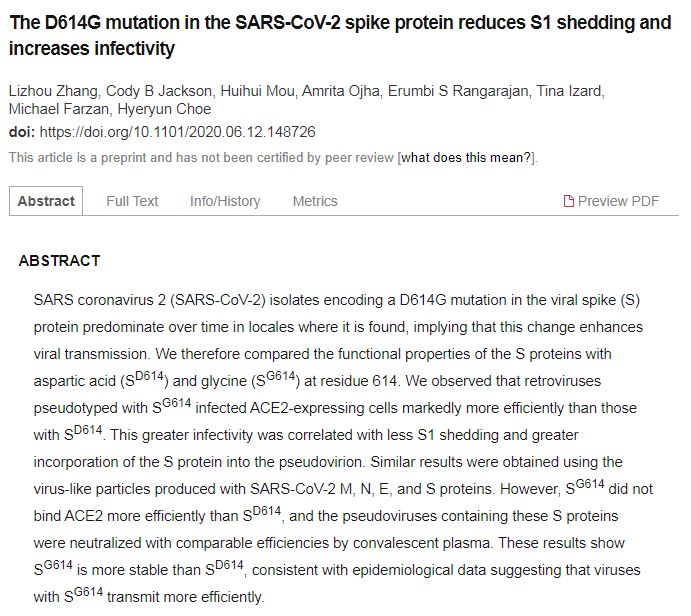

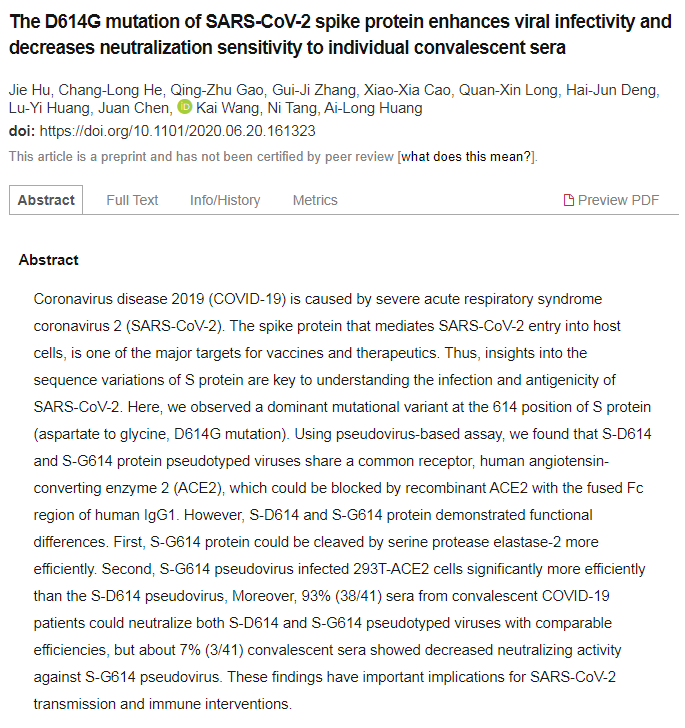

感染力增強與D614G突變有關

該研究成果主要有以下結論:

1. G641突變占到了在所有分析的序列中占比高達64.6%,成為全球新冠病毒的主流毒株。

2. G641突變可以增強蛋白酶對S蛋白的切割能力,從而促使病毒具有更強的感染能力。

3. D614G的突變改變了S蛋白甚至是整個病毒的免疫原性,進而降低了康復期血清對病毒的敏感性。

(信息來源:https://doi.org/10.1101/2020.06.20.161323)

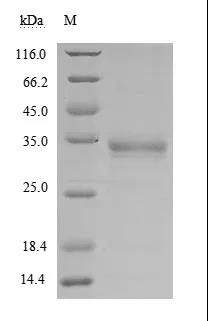

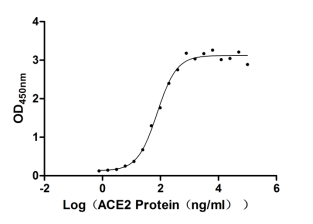

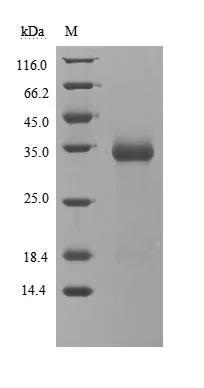

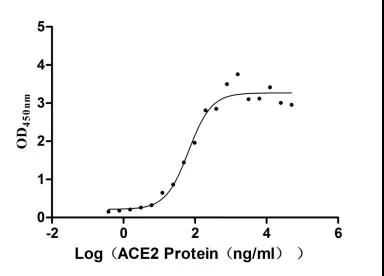

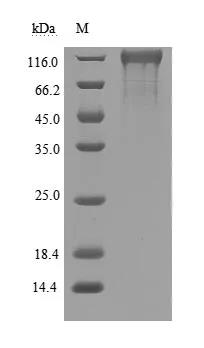

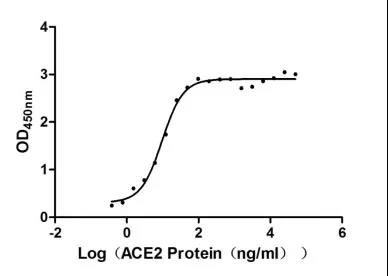

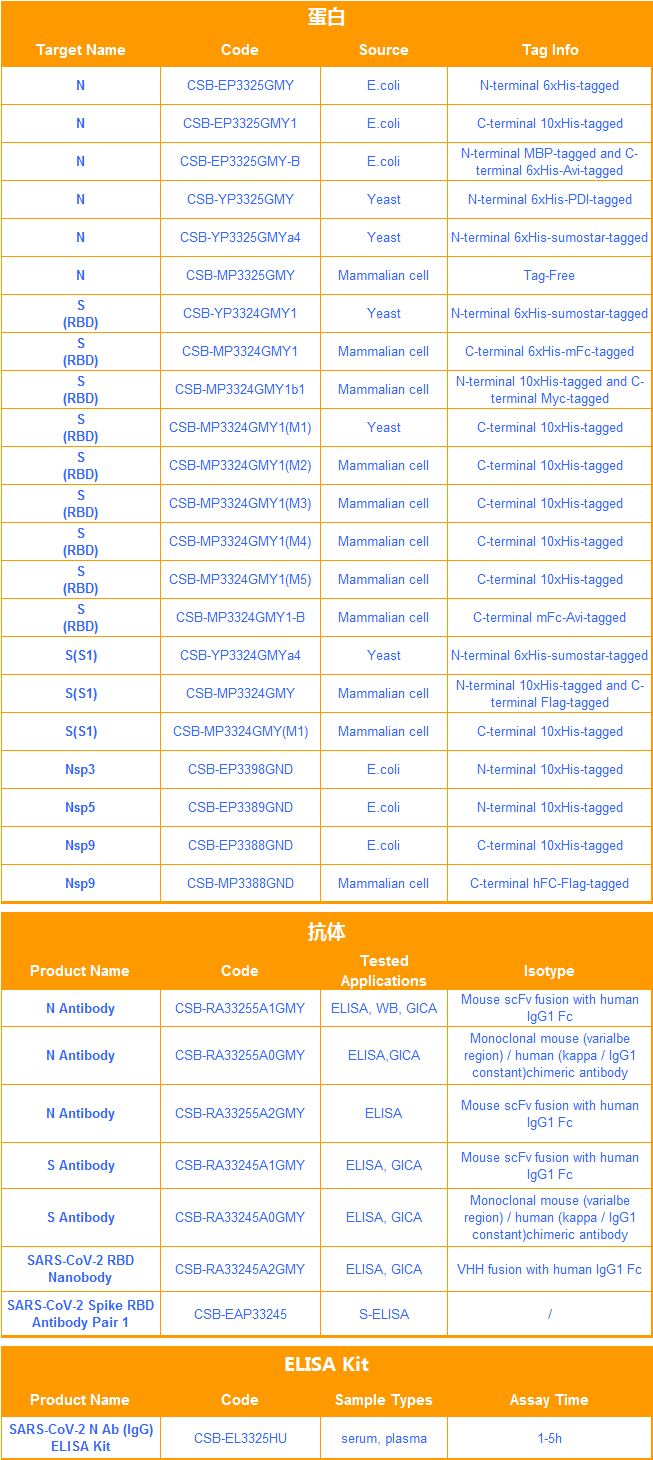

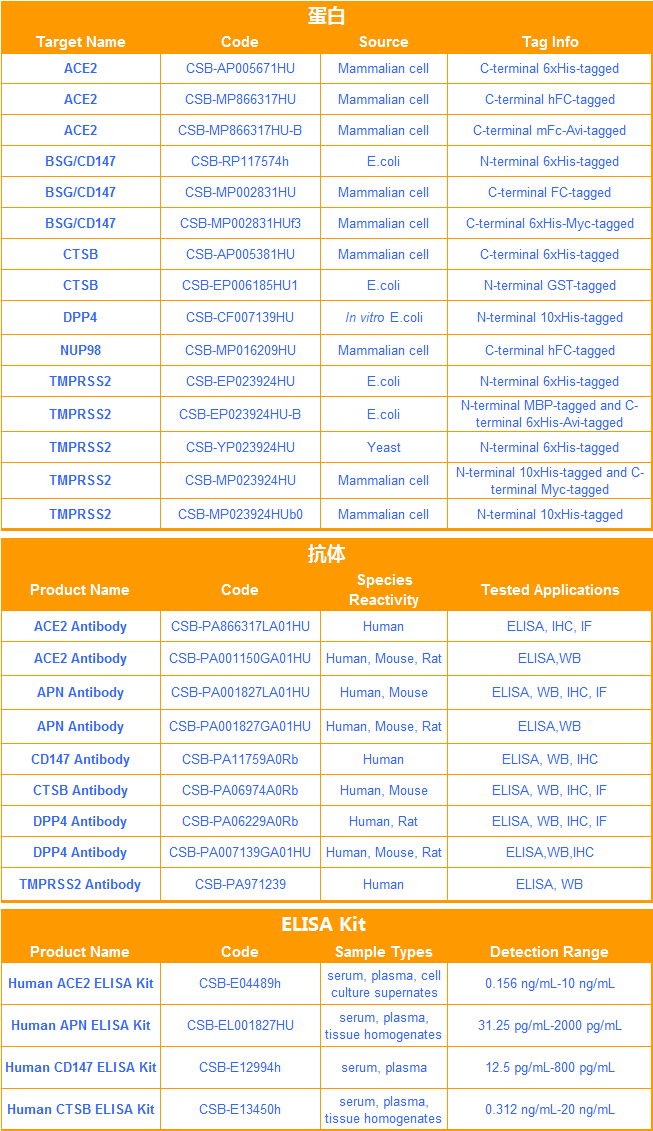

RBD(V367F) Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S) (V367F), partial(CSB-MP3324GMY1(M1)) 蛋白來源:Mammalian cell 蛋白標簽:C-terminal 10xHis-tagged Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized SARS-CoV-2-S1-RBD (V367F) at 5 μg/ml can bind human ACE2 (CSB-MP866317HU), the EC50 is 65.58-90.16 ng/ml. Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S) (G476S), partial(CSB-MP3324GMY1(M4)) 蛋白來源:Mammalian cell 蛋白標簽:C-terminal 10xHis-tagged S1(D614G) Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S) (D614G), partial(CSB-MP3324GMY(M1)) 蛋白來源:Mammalian cell 蛋白標簽:C-terminal 10xHis-tagged 蛋白純度:Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.

蛋白純度:Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.

蛋白純度:Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.

—END— ——華美生物·讓科研變得有溫度!——