11月13日,《Nature》發表了一篇名為“phDs:the tortuous truth”的文章。

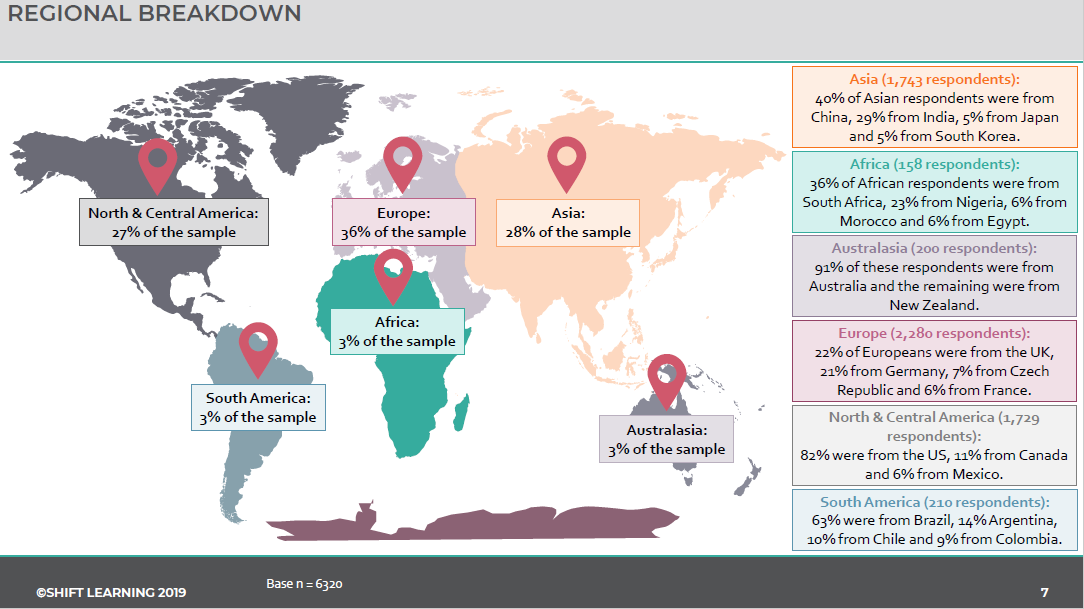

這項調查的受訪者來自全球各地和各個領域,涵蓋6320多名phD學生,是調查歷史中最多的一次。

為提高國際參與度,此次調查使用了英語、西班牙語、漢語、法語和葡萄牙語五種語言進行。超過三分之一(36%)的受訪者來自歐洲,28%來自亞洲,27%來自北美或中美洲,9%來自非洲、南美洲和大洋洲。大約有700篇回復來自中國。

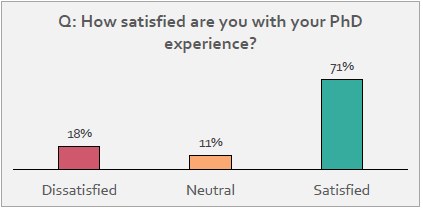

拿到博士學位從來都不是件容易的事,但是可以說Marina Kovačević的日子特別難過。作為塞爾維亞諾維薩德大學化學系的三年級學生,她在沒有資金支持的情況下開始了她的博士項目,這迫使她找到了酒保和服務生的兼職。兩年后,當另一個實驗室出現一個資助職位時,她突然從藥物化學轉到了計算化學。額外的兼職,長時間的實驗室工作,以及對她的研究和關注領域的徹底改革,使得Marina Kovačević成為了一個工作過度、超負荷、前途未卜的博士生的縮影。然而,她再高興不過了。她說:“我想我已經到了我應該去的地方。”“我喜歡每天去上班。我有很多事情要做,但我并不緊張。我想象不出還有什么能給我帶來這么大的快樂。”《Nature》雜志對博士生的第五次調查結果證實了Marina Kovačević的經歷,講述了在壓力、不確定性以及與抑郁和焦慮做斗爭的背景下,個人獎勵和恢復能力的故事。這項調查吸引了6320多名職業生涯早期的研究人員回復,是十年調查歷史中回復最多的一次。受訪者來自世界各地,代表了科學領域的各個方面。在調查答案和自由評論中,學生們表達了對培訓、工作與生活平衡、欺凌和騷擾事件以及不明朗的就業前景的普遍和深層次的失望。今年的調查還包括了早期職業研究人員提出的新問題,包括學生債務、欺凌和騷擾以及看護責任。首次向所有受訪者提出的一個關于心理健康的問題,揭示了高等教育一些更令人不安的影響。與《Nature》雜志此前對博士生的調查一樣,這些調查的積極意義通常超過了消極意義: 75%的受訪者表示,他們至少對自己獲得博士學位的決定感到滿意,這一比例略低于《Nature》雜志兩年前進行的最新博士生調查的78%。

“獲得博士學位對心理健康的影響怎么強調都不為過。我希望自己是唯一一個這樣說的人,然而,我課程中的學生正在與自殺、抑郁和焦慮做斗爭。” (美國)

“學術系統是非常傳統的,仍然經常懲罰那些不守規范的人。” (美國)

“我對我的博士學位很滿意!我是一個局外人嗎?” (澳大利亞)

“盡管在攻讀博士學位和從事學術職業方面,許多負面因素現在被突出,但作為一名研究生,我很享受自己每天要做的事情。” (美國)

“哲學博士的確很難,但當我們滿懷激情地看待事物時,就不那么難了。有激情的博士學位是一次性的經歷。” (印度)

“我們需要向博士生支付更高的薪水。” (美國)

下面,就讓我們一起來看看此次調查的部分結果:

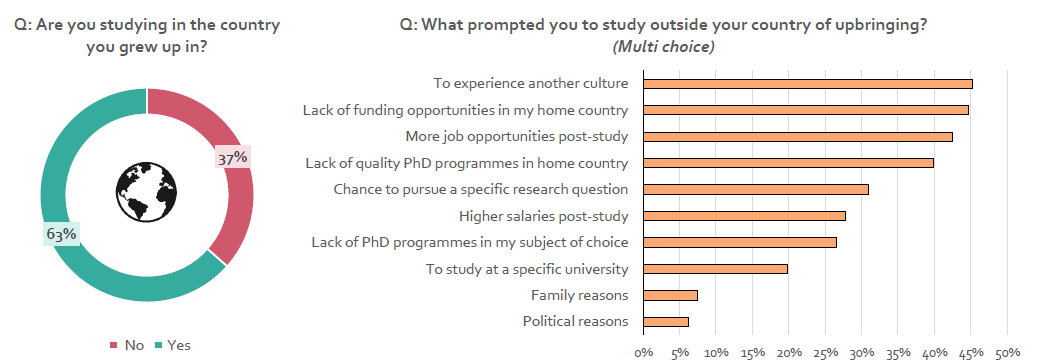

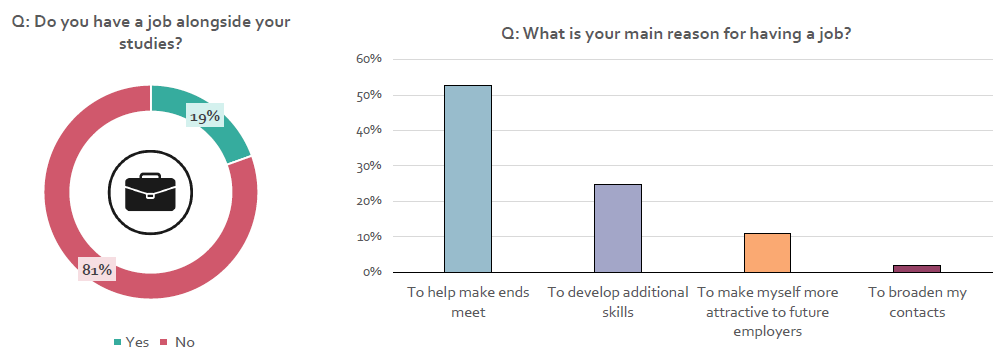

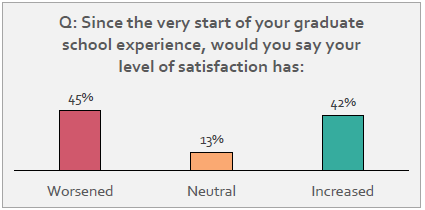

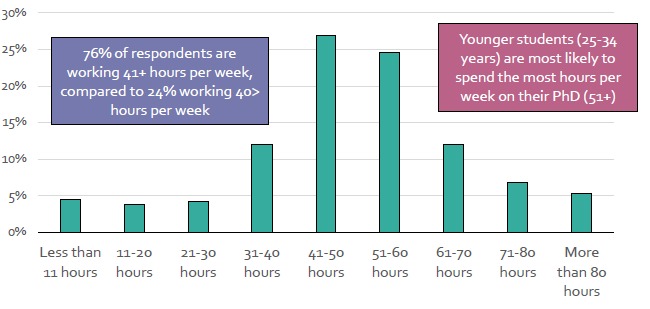

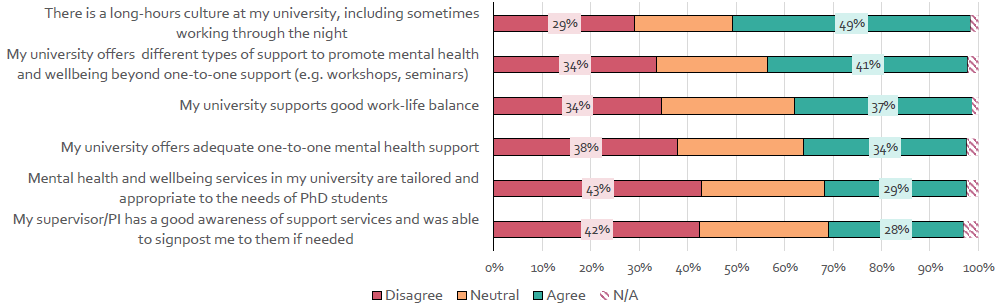

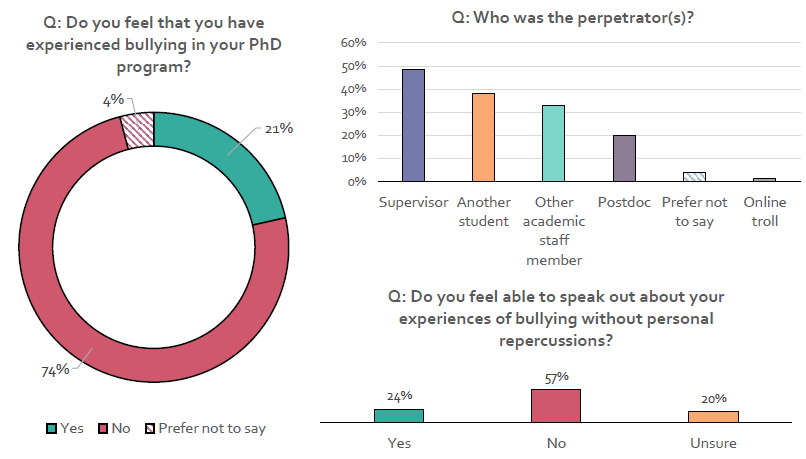

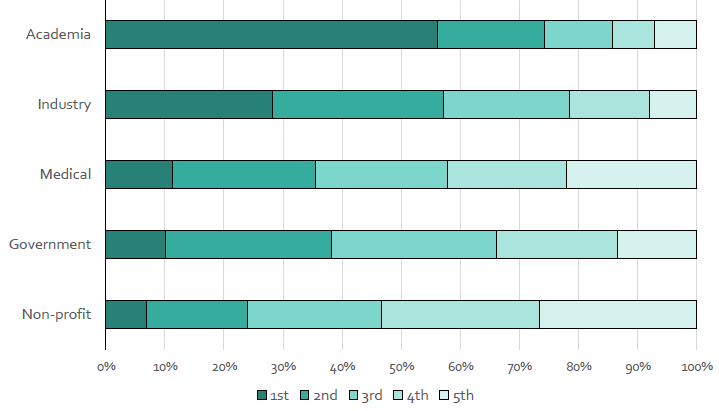

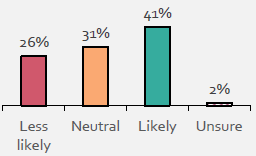

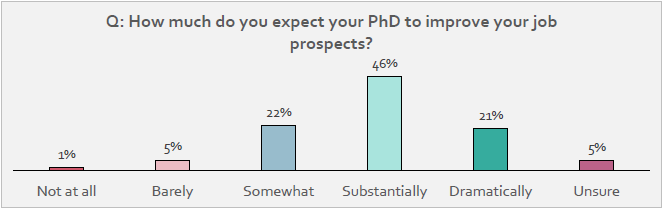

37% 的受訪者不在他們成長的國家學習。國際(非本土)學生最有可能在歐洲(52%)和美國(25%)完成博士學位。促成他們不在本土學習的原因(TOP3)主要為:體驗另一種文化、在本國缺乏項目經費、更多的就業機會。19%的受訪者在攻讀博士學位的同時還有工作。其主要動力是幫助維持收支平衡(53%) ,其次是希望發展其他技能(25%)。學生們最關心的可能是職業前景的不確定性,保持工作與生活的平衡,完成關于時間的研究以及自攻讀博士學位以來的資金問題。有趣的是,幾乎有相當比例的受訪者認為他們的滿意度自研究生學習以來有所下降(45%),相比之下有所上升(42%)。74%的受訪者對自己攻讀博士學位的決定感到滿意。71%的受訪者對自己的博士經歷感到滿意。與總體滿意度密切相關的因素包括與主管/PI的關系、出版物數量、工作時間、實驗室顧問的指導以及工作與生活的平衡。27% 的受訪者表示,他們每周花在博士項目上的時間為41-50小時,25% 的受訪者表示,他們每周花在博士項目上的時間為51-60小時。85%每周花41小時以上攻讀博士學位的受訪者對自己的工作時間不滿意。36%的受訪者曾因焦慮或抑郁尋求幫助。49%的受訪者表示他們的大學有長時間工作的文化。21%的受訪者在他們的博士項目中經歷過欺凌。主管(48%)、其他學生(38%)及其他教職員(33%)是最常見的肇事者。21%的答復者在博士學位課程中遭受過歧視或騷擾。性別歧視(39%)和種族歧視(33%)是最常見的形式。56%的受訪者認為學術界是他們完成博士學位后最有可能工作的領域。最受歡迎的職業道路是學術界的研究,其次是行業研究。最不受歡迎的路徑是與研究無關的角色。41% 的受訪者表示,他們在開始攻讀博士學位后更有可能從事研究工作。相比之下,26%的受訪者不太可能從事研究。資金和工作與生活的平衡是追求學術研究生涯的主要障礙。67% 的受訪者認為他們的博士學位將大大或顯著地改善他們的就業前景。大多數受訪者(46%)認為,他們將在完成博士學位的頭兩年內找到一份永久性工作。

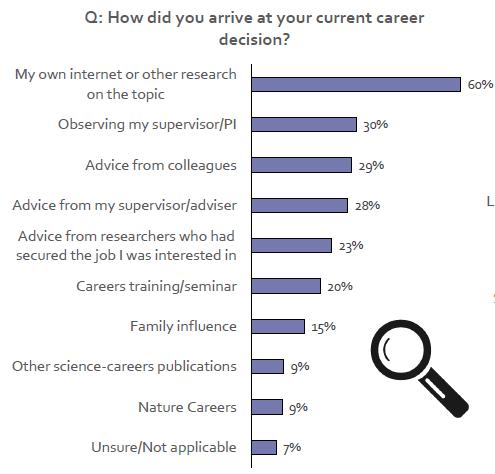

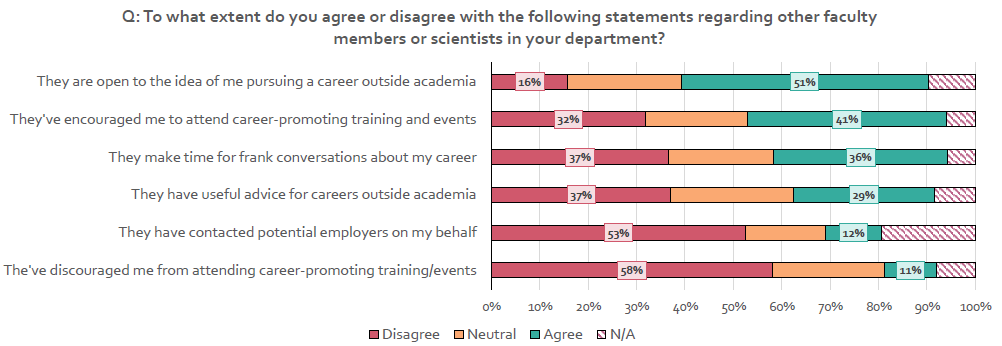

個人研究是學生當前職業決策的主要知識來源(60%),其次是主管和同事的幫助和建議(30-28%)。三分之一(33%)的受訪者從其所在部門的人那里了解到非學術性的職業機會。超過一半的受訪者(51%)認為系里的工作人員對他們在學術界之外的職業生涯持開放態度,然而只有29%的人認為他們在這方面得到了有用的建議。只有四分之一的人認為,他們的課程為他們從事與科研無關的職業做好了充分準備。24%的人表示,如果有機會重新開始,他們會改變自己的學習生涯,8% 的人根本不會攻讀博士學位。

科研壓力、生活壓力、家庭壓力、就業壓力……全世界的博士生,太南了!還有博士生朋友戲言:本來想成為下一個諾貝爾獎得主,結果快去見諾貝爾先生本人了。

可是,這就是我們的生活啊,他人,又何嘗不如此艱難呢

我能傾聽你的訴說,我也希望做科研的你堅持點、耐心點,也許,我們該期待下一個路口的遇見~

武漢華美生物一定愿意在科研的旅程中伴隨著您實驗成功的收獲,與你一起度過人生的那一段看似艱難而又美好的科研歲月!

本文參考信息來源:

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03459-7

原文以PhDs: the tortuous truth為標題發表在2019年11月13日的《自然》職業版塊上

PhDs: the tortuous truth 全文免費下載,

關注“武漢華美生物”官方微信,后臺回復:“PhDs”

—END—

——華美生物·讓科研變得有溫度!——

![]()